- Détails

Le 22 mars 1950, Emmanuel Mounier disparaissait brutalement, emporté par une crise cardiaque. Le surmenage venait d’avoir raison du fondateur de la revue Esprit. Il avait 45 ans et son œuvre comptait déjà parmi les plus influentes du XXe siècle.

Le 22 mars 1950, Emmanuel Mounier disparaissait brutalement, emporté par une crise cardiaque. Le surmenage venait d’avoir raison du fondateur de la revue Esprit. Il avait 45 ans et son œuvre comptait déjà parmi les plus influentes du XXe siècle.

Pourquoi donc un philosophe, né en 1905 à Grenoble dans une modeste famille de préparateurs en pharmacie, devient-il à la fois penseur de l’engagement et penseur engagé dans la trame de l’histoire ?

La clé d’explication est à chercher dans sa foi qui privilégie la dimension d’incarnation, vrai test d’authenticité. Il a retenu de Péguy qui lui a ouvert les yeux que « le spirituel couche dans le lit de camp du temporel » et qu’à vouloir les séparer on s’expose à la trahison.

La philosophie est sa vocation. Il s’y consacre entièrement jusqu’à son agrégation obtenue à 23 ans, second après Raymond Aron, alors même qu’il n’a pas fait l’Ecole normale supérieure. Un vrai tempérament philosophique donc, pourtant assez vite contrarié. Abandonnant, en effet, la voie universitaire qui lui est ouverte, il décide en 1930 de fonder une revue avec le souci d’inscrire l’activité de pensée en pleine pâte humaine. « L’événement sera notre maître intérieur » dira-t-il. A partir du premier numéro d’Esprit paru en octobre 1932, il se tient résolument à ce choix.

Février 1934, Front populaire, Munich, Vichy, Libération, stalinisme, colonialisme, statut de l’enseignement…. aucun des grands évènements et problèmes de l’heure n’échappe à la vigilance d’une rédaction fort pluraliste. Le débat y est constant, l’analyse incisive sans nulle complaisance avec de vives réactions tant du côté de l’Eglise qui brandit la mise à l’index, de la droite indisposée par ces trublions qui veulent dissocier le spirituel du « désordre établi », des socialistes qui ne goûtent guère ces donneurs de leçons et des communistes qui raillent les « gens d’Esprit » sans parler de Vichy et de sa censure qui finira par interdire la revue en août 1941.

Février 1934, Front populaire, Munich, Vichy, Libération, stalinisme, colonialisme, statut de l’enseignement…. aucun des grands évènements et problèmes de l’heure n’échappe à la vigilance d’une rédaction fort pluraliste. Le débat y est constant, l’analyse incisive sans nulle complaisance avec de vives réactions tant du côté de l’Eglise qui brandit la mise à l’index, de la droite indisposée par ces trublions qui veulent dissocier le spirituel du « désordre établi », des socialistes qui ne goûtent guère ces donneurs de leçons et des communistes qui raillent les « gens d’Esprit » sans parler de Vichy et de sa censure qui finira par interdire la revue en août 1941.

Le personnalisme forme l’horizon de cet engagement. Mounier y fait signe en direction de la personne envisagée, aux antipodes de l’individualisme, comme être d’ouverture, de générosité, de don. Chacun est soi-même, avec son « éminente dignité », mais pour autrui. « Je est un autre » disait Rimbaud. Je est largement par l’autre pense Mounier. D’où son insistance sur la communauté dont il s’attachera à concrétiser l’idéal dans la propriété de Châtenay-Malabry où sa famille vivra avec celles de Domenach, Marrou, Baboulène, Fraisse et Ricoeur.

Il faut lire son admirable journal : illustrant la force de ce spirituel, intensément méditatif, propulsé au cœur du monde par une impérieuse exigence de présence.

Une pensée datée ? Il suffit de la porter à la connaissance des jeunes générations pour mesurer à quel point elle répond, aujourd’hui encore, à leur attente inquiète et souvent très impatiente. Une bouffée d’oxygène pour un monde qui s’asphyxie.

- Détails

Un grand nombre d’essais, de mémoires et de thèses ont été consacrés à la pensée de Mounier. Ils sont réunis dans le fonds Mounier actuellement géré par la bibliothèque de l’Institut catholique de Paris.

Ne sont ici retenues que les études encore disponibles

- Esprit, Emmanuel Mounier (Numéro spécial, décembre 1950). Accessible sur le DVD Esprit. Collection intégrale, 1932-2006.

- Jean-Marie Domenach, Emmanuel Mounier, Seuil, 1972, réédité en 2014.

- Michel Winock, Histoire politique de la revue Esprit (1930-1950), Seuil (1975), Points Histoire, 1996.

- Gérard Lurol, Emmanuel Mounier (1990 ), L’Harmattan, 2000.

- Paul Ricœur, Lectures 2, Seuil, 1992 avec deux articles sur Mounier.

- Jean-François Petit, Penser avec Mounier. Une éthique de la vie, Chronique sociale Lyon, 2000.

- Didier Da Silva, Ronan Guellec, La personne à venir. Héritage et présence d’Emmanuel Mounier, Au signe de la Licorne, 2002.

- Esprit 1940-1941. Réédition des numéros publiés sous l’Occupation avec appareil critique de Bernard Comte, Ed. Esprit, 2004.

- Guy Coq (dir.), Mounier. Actualité d’un grand témoin, Colloque UNESCO de 2000 (2 vol.), Parole et silence, 2004 et 2006.

- Goulven Boudic, Esprit 1944-1982 : les métamorphoses d’une revue, Ed. IMEC, 2005.

- Jean-François Petit, Philosophie et théologie dans la formation du personnalisme de Mounier, Cerf, 2005.

- Guy Coq, Mounier. L’engagement politique, Michalon, 2008.

- Détails

A – La plupart des œuvres de Mounier ont été réunies aux Editions du Seuil par les soins de Paulette Mounier, son épouse.

Parmi les œuvres actuellement disponibles éditées par Le Seuil :

- Ecrits sur le personnalisme, Points Essais, 2000, Préface de P. Ricoeur

- Refaire la Renaissance, Points Essais, 2000, Préface de G. Coq.

B – Chez d’autres éditeurs, actuellement disponibles :

- Le personnalisme (1949), Quadridge, PUF, 2010.

- Mounier et sa génération. Lettres, carnets, inédits ( 1956 ), Parole et Silence, 2000.

- L’engagement de la foi (1968), choix de textes par P. Mounier, Parole et Silence, 2005.

- L’affrontement chrétien (1945), Parole et Silence, 2006. Présentation de G. Coq.

- L’éveil de l’Afrique noire (1947), Presses de la Renaissance, 2007. Introd. J.-P. Sagadou, J. Nanema.

- Introduction aux existentialismes (1946), Presses universitaires de Rennes, 2010. Présentation de Jacques Le Goff et Jean-François Petit.

- Feu la chrétienté. Texte présenté par G. Coq, DDB, 2013.

C – Un grand nombre d’inédits ont été repris par le Bulletin de l’Association des amis d’Emmanuel Mounier (les 30 premiers sont accessibles pour les adhérents de l’AAEM). En particulier : Les directions spirituelles du Mouvement Esprit ( Rapport au Congrès fondateur de Font-Romeu en 1932 ( n° 13-14 ) ; Les cinq étapes d’Esprit, Conférence de décembre 1934 ( n° 29 ) ; Naissance et débuts d’Esprit à travers les rapports Maritain-Mounier ( n° 34-35 )…. jusqu’au n° 101-102 consacré aux Murs Blancs où a vécu Mounier avec d’autres dont Domenach, Fraisse (l’auteur de ces souvenirs), Ricœur, Marrou… Les papiers de Mounier sont conservés par l’Institut de la Mémoire contemporaine ( IMEC ) à Caen.

A paraître :

- La pensée de Charles Péguy, aux éditions du Félin.

- Pages choisies d’Emmanuel Mounier, chez DDB.

- Carnets et entretiens sous la direction de Bernard Comte et Yves Roullière, Seuil/Fayard.

- Détails

Né à Grenoble le 1er avril 1905 de parents modestes d’ascendance paysanne et fervents chrétiens, il fait des études de philosophie marquées par l’enseignement et l’amitié de Jacques Chevalier (1924-1927), dont il tient un temps le secrétariat. Il s’agrège au « groupe de travail en commun » formé autour du philosophe catholique, subventionné par le Lyonnais Victor Carlhian et animé entre autres par Jean Guitton.

Né à Grenoble le 1er avril 1905 de parents modestes d’ascendance paysanne et fervents chrétiens, il fait des études de philosophie marquées par l’enseignement et l’amitié de Jacques Chevalier (1924-1927), dont il tient un temps le secrétariat. Il s’agrège au « groupe de travail en commun » formé autour du philosophe catholique, subventionné par le Lyonnais Victor Carlhian et animé entre autres par Jean Guitton.

Préparant l’agrégation en 1927-1928 à la Sorbonne, il reste imperméable à l’idéalisme de Brunschvicg, visite Bergson, fréquente le P. Pouget et Jacques Maritain qui, détaché de l’Action française, cherche la voie d’un engagement civique démocratique. Reçu second derrière Raymond Aron, il envisage une thèse sur un mystique espagnol du XVIe siècle, obtient une bourse de doctorat et enseigne au collège Sainte-Marie de Neuilly dirigé par Mme Daniélou. Mais il se détourne bientôt de la recherche pour une activité de réflexion militante, à laquelle l’a initié sa collaboration, à la suite de Guitton, au groupe des « Davidées » animé par Mlle Silve pour le soutien et la formation des institutrices catholiques travaillant dans l’école laïque. La méditation de l’œuvre de Péguy, qu’il étudie avec Jean Daniélou et Georges Izard le confi rme dans la voie d’un engagement de pensée pour l’action. Animé d’une conviction intégrale de chrétien catholique, source d’une intense vie spirituelle, il renonce à l’apostolat organisé pour développer un mouvement non confessionnel, en étroite union avec des amis qui ne partagent pas sa foi. Il renonce alors à la carrière de professeur (il n’enseigne qu’un an au lycée de Saint-Omer en 1931-1932) et projette avec Izard et André Déléage puis Louis-Émile Galey de lancer une revue ; Maritain l’y encourage, alors que Chevalier le désapprouve.

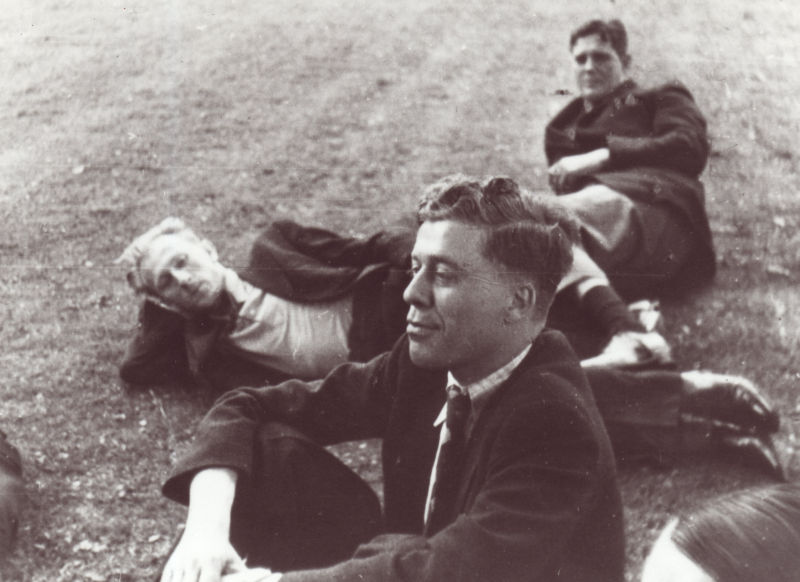

Le groupe de jeunes intellectuels en quête d’affi rmation révolutionnaire réuni à Font-Romeu en août 1932 confie la direction de la revue Esprit, lancée en octobre, à Mounier et celle d’un mouvement politique parallèle, la « Troisième Force », à Izard. La vie de Mounier se confond désormais avec celle de la revue mensuelle dont il assure jusqu’à sa mort la direction, la gestion et une bonne partie de la rédaction ; il anime aussi le mouvement « personnaliste » qui se développe autour d’elle après que la Troisième Force s’en soit séparée en 1933. Marié en 1935 à Elsa (Paulette) Leclercq, rencontrée en 1933 auprès de Jacques Lefrancq à Bruxelles, vivant pauvrement de quelques cours et du salaire de son épouse, Mounier se dépense en rencontres et conférences tout en rédigeant articles et ouvrages.

Directeur de la revue jusqu’à sa mobilisation en 1939, il partage ensuite avec le directeur du Voltigeur français Pierre-Aimé Touchard, non mobilisé, la direction des deux périodiques fusionnés. La démobilisation de juillet 1940 ouvre la période lyonnaise retracée dans le présent ouvrage, qui aboutit à son arrestation en janvier 1942. Emprisonné jusqu’au procès de Combat à Lyon, il est acquitté le 30 octobre et se réfugie avec sa famille à Dieulefit sous un faux nom jusqu’à la libération. Il y garde le contact avec ses amis et rédige deux livres, en donnant plusieurs articles aux Cahiers politiques clandestins, organe du Comité général d’études créé par Jean Moulin.

Directeur de la revue jusqu’à sa mobilisation en 1939, il partage ensuite avec le directeur du Voltigeur français Pierre-Aimé Touchard, non mobilisé, la direction des deux périodiques fusionnés. La démobilisation de juillet 1940 ouvre la période lyonnaise retracée dans le présent ouvrage, qui aboutit à son arrestation en janvier 1942. Emprisonné jusqu’au procès de Combat à Lyon, il est acquitté le 30 octobre et se réfugie avec sa famille à Dieulefit sous un faux nom jusqu’à la libération. Il y garde le contact avec ses amis et rédige deux livres, en donnant plusieurs articles aux Cahiers politiques clandestins, organe du Comité général d’études créé par Jean Moulin.

Il relance Esprit à Paris dès la Libération. Installé avec plusieurs amis dans la propriété des Murs blancs à Châtenay-Malabry, il reprend des tâches accrues : directeur de la revue et des collections Esprit aux éditions du Seuil, animateur de groupes de réflexion, conférencier, auteur de nombreux articles, de causeries à la radio et de plusieurs ouvrages. Honoré par la France résistante, il est reconnu comme le chef de fi le du courant personnaliste, interlocuteur des intellectuels communistes et existentialistes, principal maître à penser de la jeune génération chrétienne et protagoniste de tous les débats politiques et religieux de ces années. Il meurt brutalement à 45 ans d’un infarctus survenu en pleine activité, le 22 mars 1950.

Autant que le penseur et l’animateur, l’homme Mounier a compté pour ceux qui le rencontraient : son acharnement au travail masquait un tempérament méditatif, voire mystique ; polémiste audacieux et mordant, il n’a cessé d’accueillir et d’écouter avec respect les interlocuteurs les plus différents ; intransigeant dans ses convictions, il a voulu en témoigner dans une confrontation constante avec des situations et des événements qu’il tentait d’interpréter dans leur complexité.

Bernard Comte